打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口 内容提示:连拱隧道在国内作为一个新兴的课题,尚处于由存在而论证其合理性的阶段。结合目前隧道工程建设监测工作的需要,对公路连拱隧道工程安全监测的设计、实施方法作了较为深入的研究;并对主要施工工艺以及施工动态的分析,再结合隧道施工可能对周围环境影响的分析,指导连拱隧道的信息化设计和施工,通过对连拱隧道主要施工工艺及施工控制的研究,拟解决隧道动态施工力学问题。

1公路隧道施工监控量测的必要性

隧道工程是一种特殊的工程结构体系。从岩体力学的角度看,它是处于与围岩相互作用的体系之中的结构物;从地质力学的角度看,它是处于千变万化的地质体之中的工程单元体。在这样的岩体或地质体中,隧道必将受到周围地质环境的强烈影响;从结构角度看,这种工程单元体是由周围地质休和各种支护结构构成,即:

隧道结构体系=周围地质体+支护结构

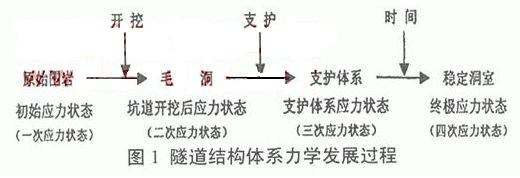

其形成过可作如下图1表述:

从隧道的这种复杂的力学发展过程,可以认识到以下两点:

第一,隧道工程如果作为一种工程结构物看待,它的受力特点与地面工程有很大的差别。由于隧道工程是处于千变万化的岩体之中,其所受外力是不明确的;

第二,隧道工程的成形过程,自始至终都存在着受力状态变化这一特性。即隧道从开挖起,一直到受力平衡和体系稳定,或者到结构受损,围岩内部结构一直是在变动,支护和衬砌的内力和外形也在变动之中。

2公路隧道监测项目及量测要求

2.1公路隧道监测项目

施工监控量测的项目应根据隧道工程地质条件、围岩类别、围岩应力分布情况、隧道跨度、埋深、工程性质、开挖方法、支护类型等因素确定。

2.2公路隧道监控量测要求

(1)能快速埋设测点,隧道在开挖过程中,开挖土作面四周两倍洞径范围内受开挖影响最大。测点一般是开挖后埋设的,为尽早获得围岩开挖初始阶段的变形动态,测点应紧靠工作面快速埋设,尽早量测。

(2)每一次量测数据所需时间应尽可能短。

(3)测试元件应具有良好的防震、防冲击波能力。

(4)测试数据应准确可靠、直观,不必复杂计算即可直接应用。

(5)测试元件在埋设后能长期有效工作,应有足够的精度。

3公路隧道监控量测的实施分析

隧道工程监测的实施阶段就是进行仪器安装和测读的阶段,因此需要编制相应的监测工程施工组织设计,需要收集并分析监测工程设计文件、技术规范、仪器布置图等资料,进行现场考察,研究工程特点和施工条件,确定施工方案,编制进度计划。

3.1量测基准值的确定

各种观测仪器的计算都是相对计算,所以每个仪器必须有个基准值。基准值就是仪器安装埋设后开始工作的观测值,基准值的确定是观测的主要环节之一。基准值确定的适当与否直接影响以后资料分析的正确性,由于确定不当会引起很大的误断。所以各量测项目应十分重视初读数的准确性,因为量测所得的初读数是判断施工安全的基准点。初读数的取得往往需要经过数次波动之后才能趋于稳定,测读时必须是连续三次测得的数值基本一致后才能将其定为初读数,否则应继续测读,直至满足要求为止。

3.2围岩周边位移量测

围岩周边各点趋向隧道中心的变形称为“收敛”,所谓围岩周边收敛位移量测主要是指对隧道内壁面两点间连线方向的位移的量测,此项量测称为“收敛”量测。收敛值为两次量测的距离之差。收敛量测是隧道施工监控量测的重要项目,收敛值是最基本的量测数据,是判断围岩动态最主要的量测项目,必须量测准确,计一算无误。隧道工程施工比较强调围岩变形,因为岩体变形是应力性态变化的最直观反映,是隧道开挖时围岩动态、围岩条件、支护效果的综合体现,是在隧道全长进行的重要量测项目。此项目的量测结果可用以判断:周边围岩的稳定性;确定支护时间、推算位移速率、最终位移值、初期支护的妥当与否及衬砌、仰拱的灌注时间等。

初测观测断面应尽可能靠近开挖掌子面,距离不宜大于1.0m.应保证沿隧道轴线

打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口